Disponibile la mappa interattiva delle stazioni PRISMA: cliccate sulla carta dell'Italia per accedere e visualizzare le immagini delle nostre camere all-sky

PRISMA e StAnD alla XIV Festa di Scienza e di Filosofia di Foligno

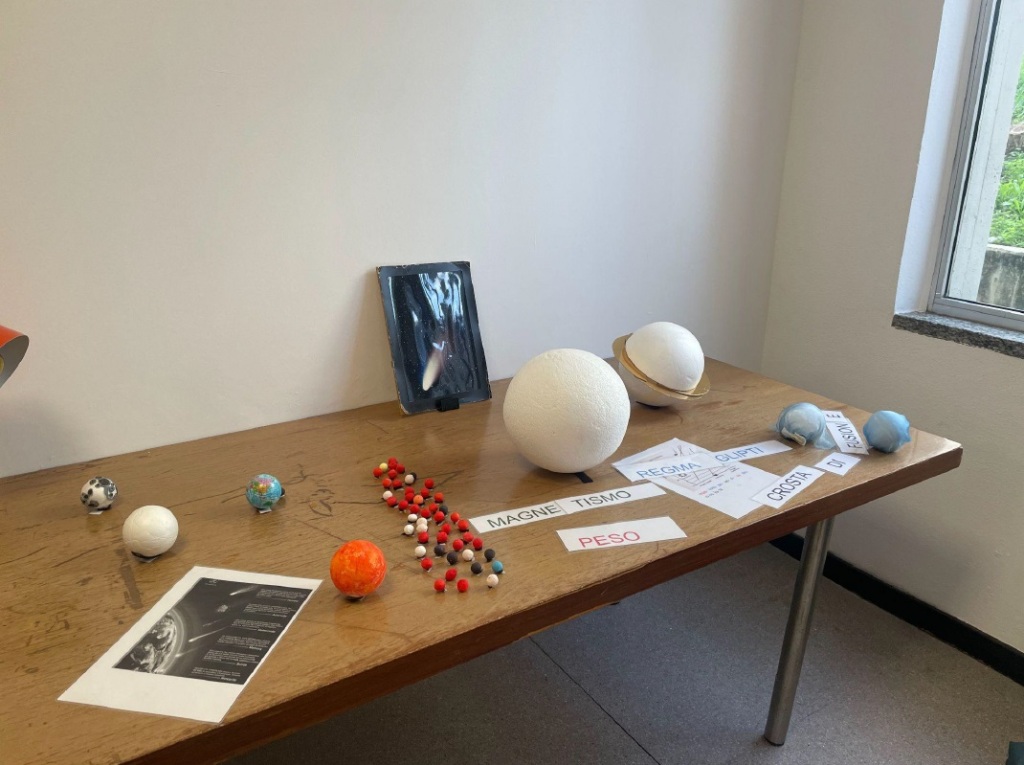

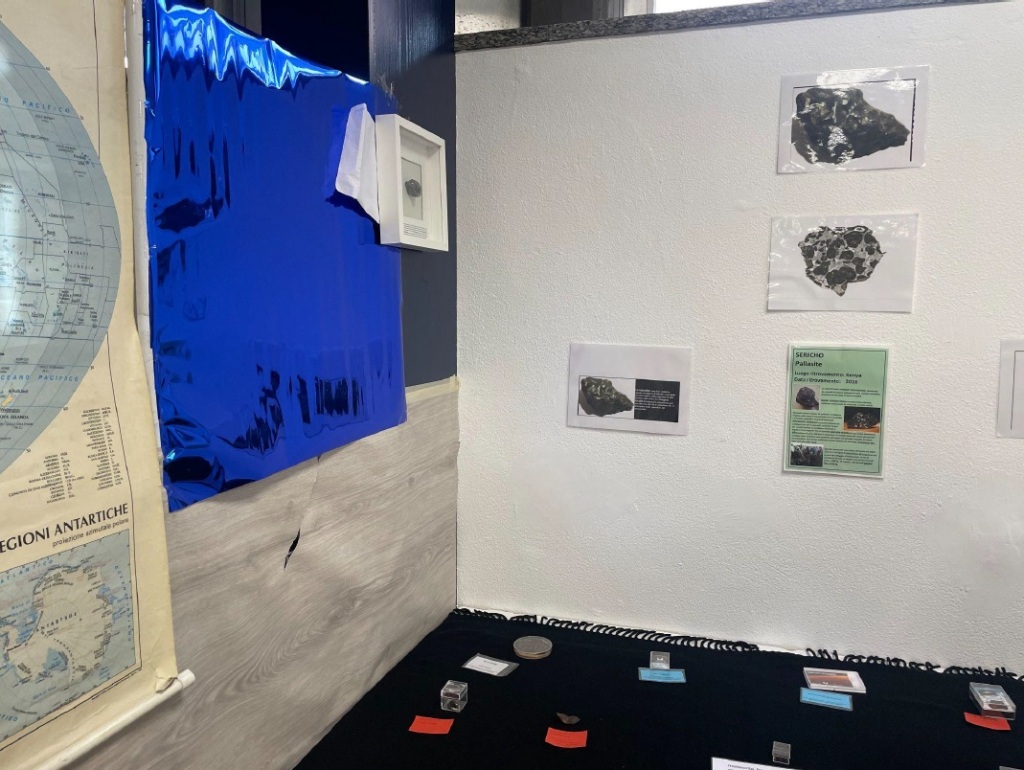

In occasione della XIV Festa di Scienza e di Filosofia di Foligno, la rete PRISMA e il progetto Erasmus+ StAnD - Students as Planetary Defenders hanno partecipato proponendo un’attività laboratoriale per bambini e ragazzi. Il workshop, organizzato in collaborazione con Chiara Girolami, insegnante del progetto StAnD, ha permesso di andare alla scoperta di meteoriti, attraverso la triangolazione dell’area di impatto, il riconoscimento di una meteorite fresca e l’osservazione al microscopio delle sue sezioni sottili.

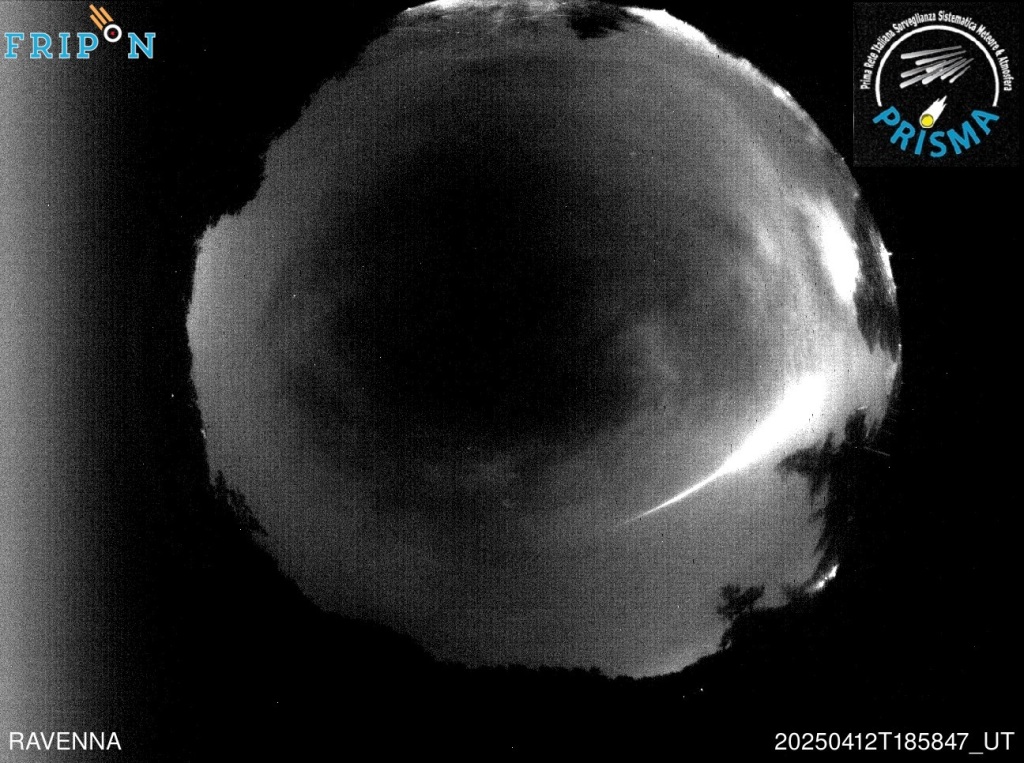

Un fireball sull’Adriatico

Il 12 aprile 2025 alle 18:58:46 UTC un brillante fireball di magnitudine assoluta -10 è stato ripreso da 10 stazioni della rete PRISMA: Rovigo, Navacchio, Trieste, Monteromano, Montelupo Fiorentino, Civitanova Marche, Chianti, Perugia, Ravenna e Amelia.

Il fireball è stato osservato a partire da una quota di 95 km quando aveva una velocità di 29 km/s, fino all'estinzione avvenuta a 41 km d'altezza ad una velocità di 15 km/s. La durata complessiva dell'evento è stata lunga per un fireball, ben 9,2 secondi, una conseguenza della bassa inclinazione della traiettoria rispetto alla superficie terrestre. Proiettando la traiettoria al suolo, si vede che il fireball è iniziato davanti alle coste della Croazia, per terminare sull'Adriatico al largo di Comacchio. Dato l'elevato valore della velocità finale il meteoroide si è consumato completamente prima di giungere al suolo, quindi non ci sono meteoriti che, in ogni caso, sarebbero finite in mare. L'orbita eliocentrica mostra un afelio prossimo all'orbita di Giove il che, unito all'elevata velocità d'ingresso in atmosfera, fa sospettare che, probabilmente, il meteoroide che ha originato il fireball era di origine cometaria.

L'IMO ha ricevuto ben 378 testimonianze visuali dell'evento, provenienti da Austria, Croazia, Germania, Italia e Svizzera, come è logico aspettarsi quando un fireball è così luminoso, visibile in prima serata e a lunga durata come in questo caso.

Nuove camere per una nuova rete

La rete PRISMA ha iniziato a disporre sul territorio nazionale delle camere sviluppate interamente in Italia che implementano la tecnologia CMOS in sostituzione dei vecchi sensori CCD. Grazie alla collaborazione con la ditta N-3 di Codogno è stato possibile completare lo sviluppo a primavera del 2024. La camera in versione prototipale è stata testata per alcuni mesi presso l'Osservatorio di Roselle, in provincia di Grosseto. Abbiamo chiesto a Nazario Montuori, responsabile dell'Osservatorio, di raccontarci la sua storia e le motivazioni che lo hanno portato ad aderire al progetto PRISMA.

L'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle

L'Associazione Maremmana Studi Astronomici Galileo Galilei nasce il 18 aprile del 1983 a Grosseto tramite atto pubblico notarile e nel medesimo anno si iscrive all'Unione Astrofili Italiani. Ad oggi è la delegazione UAI più antica, per questo le è stato consegnato il premio “Redshift 5” per i 40 anni di iscrizione. Sempre nel lontano 1983 i soci fondatori “uomini d'altri tempi” scoprirono una struttura comunale adibita a scuola rurale in disuso nei pressi di Roselle e ne colsero le potenziali per trasformarla in un Osservatorio Astronomico. Tramite un progetto ingegneristico, culturale e scientifico, degno del talento italiano, in soli tre anni fu realizzata l'intera opera completa di cupola da cinque metri di diametro e telescopio cassegrain da 42 cm. La struttura venne inaugurata il 13 settembre del 1986 al XX congresso dell'Unione Astrofili Italiani che si tenne quell'anno proprio a Grosseto. Nacque così l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle.

Grazie alla collaborazione con il Museo di Storia Naturale della Maremma e l'Università di Siena, l'Associazione progredì culturalmente ed alcuni studenti universitari scrissero le proprie dissertazioni di laurea sul moto dei corpi minori e punti di Lagrange proprio utilizzando il telescopio dell'Osservatorio di Roselle. L'Osservatorio ha beneficiato dei cieli più bui d'Italia con una mag/arcsec^2 di oltre 21.30 sino al 2016, anno in cui le nuove tecnologie a LED hanno macchiato la maestà della volta celeste. L'attività divulgativa dell'Associazione è stata pubblicata sul sito della NASA ed ha ottenuto il patrocinio di molti enti scientifici tra i quali: Istituto Nazionale di Astrofisica, Accademia dei Fisiocritici 1691, Società Astronomica Italiana, Società Meteorologica Italiana, Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia, Unione Astronomica Internazionale.

L'adesione al progetto PRISMA

Essendo San Lorenzo il Patrono della Città di Grosseto, l'Osservatorio Comunale di Roselle ha sempre avuto un'attenzione di riguardo al fenomeno delle stelle cadenti; così nel 2022, grazie un progetto finanziato dalla Fondazione CR Firenze, è stata acquistata la Camera PRISMA. La camera è posta sul tetto dell'antica scuola rurale divenuta un vero e proprio osservatorio astronomico e meteorologico in miniatura. Il sensore PRISMA lavora in sincrono assieme ad un' altra camera a colori utilizzata per la divulgazione ed ad un sensore SQM-LE che monitora l'inquinamento luminoso.

La camera PRISMA di Roselle è stata utilizzata dagli scienziati di INAF e dai collaboratori di N-3 Hack for Business per i test della nuova camera versione CMOS ed il corretto settaggio del sensore. Il 25 marzo 2024 l'Osservatorio Astrofisico di Torino ha pubblicato sul sito del progetto StAnD (Students as Planetary Defenders) le prime immagini del nuovo sensore. Il successivo 21 aprile è stato ripreso il passaggio di una debole meteora sopra il cielo di Roselle, in un cielo coperto da nubi ed illuminato dalla Luna, “una vera dimostrazione di forza del nuovo sensore”. Le immagini hanno dato una visibilità e un risalto locale enorme alle attività del piccolo Osservatorio Comunale: sino ad allora in pochi pensavano che fosse possibile studiare le meteore e poterle persino recuperare, era inimmaginabile per l'opinione pubblica locale che il suo piccolo osservatorio di campagna potesse essere utile a partecipare a tali attività scientifiche.

L'interesse per le stelle cadenti da parte della comunità maremmana è cresciuto esponenzialmente tanto che il Comune di Grosseto ed i privati cittadini hanno finanziato il progetto dell'Associazione per l'acquisto ed installazione di una montatura astronomica professionale di alta precisione che consenta la ricerca dei corpi minori, asteroidi e comete, progenitori delle meteore. Sono sempre di più le scuole, gli adulti e bambini incuriositi dal fenomeno e dalla possibilità di poter catturare una meteora, ciò avvicina la popolazione alla scienza e alla ricerca PRISMA che racchiude in sé tutte le discipline STEM. L'Associazione collabora con il Museo di Storia Naturale della Maremma per la divulgazione scientifica del progetto PRISMA.

Nel 2024 non sono mancati colpi di scena, l'Associazione è dotata di due stazioni meteorologiche installate a norma WMO “World Meteorological Organization” presso l'Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle e presso il Museo di Storia Naturale Casa Rossa Ximenes nell'oasi naturale di Diaccia Botrona, le quali monitorano anche la radianza solare e l'indice ultravioletto; il 9 maggio scorso le stazioni hanno rilevato dei picchi anomali della luminosità del Sole non coerenti con la sua traiettoria lungo l'eclittica. E la notte tra il 10 e l'11 maggio abbiamo registrato il più grande spettacolo meteorologico al quale si possa assistere, la camera PRISMA ha ripreso l'Aurora Boreale e l'Arco Aurorale Rosso Stabile dimostrando che il nuovo sensore è adatto allo studio dell'atmosfera oltre che delle meteore: la nuova tecnologia CMOS infatti consente di riprendere ottime immagini anche di giorno e monitorare l'evoluzione delle nubi.

L'Associazione è intenzionata ad acquistare una seconda camera PRISMA da installare a distanza utile per

una migliore triangolazione delle traiettorie delle meteore.

Corsi per recuperanti di meteoriti

Si terranno a fine Novembre e metà Dicembre gli ultimi corsi per recuperanti di meteoriti realizzati da PRISMA nell'ambito del progetto Sentinelle del Cielo finanziato con il contributo di Fondazione CRT.

Saresti in grado di riconoscere una meteorite appena caduta? Forse no. Ma con il nostro Corso per recuperanti di meteoriti potrai diventare un recuperante e supportare le attività della nostra rete.

Il corso è finanziato con il contributo di Fondazione CRT nell'ambito del progetto PRISMA - Sentinelle del Cielo.

Ecco l'elenco di tutti gli appuntamenti:

- Sabato 23 Novembre: il corso, in forma breve, si terrà nell'ambito del XI Barcamp per l'Astronomia organizzato da Cieli Piemontesi. Appuntamento per le ore 9 in via San Secondo, 90 a Torino.

- Domenica 24 Novembre: il corso, organizzato in forma continuata, si terrà durante la 25° Mostra Mineralogica che si tiene a Pino Torinese nella palestra delle Scuole Medie in via Ernesto Molina, 21. L'appuntamento è presso lo Stand di PRISMA.

- Sabato 30 Novembre: organizzato in collaborazione con l'Associazione Astrofili Urania, il corso si tiene presso l'Osservatorio Astronomico Val Pellice in località Bric del Colletto, 1, a Luserna San Giovanni (TO), a partire dalle ore 14.30 fino alle 18.30. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) scrivere a info@osservatoriourania.it.

- Sabato 14 Dicembre: organizzato in collaborazione con Meteorititalia il corso si tiene a Feltre (BL).

Lo spazio e i suoi misteri…consegnati a domicilio!

Il successo dell'Escape Room «Alla ricerca del meteorite perduto»

di Annamaria Gritti - Professoressa all'Istituto Superiore Maironi Da Ponte di Presezzo (BG)

L’Istituto Superiore Maironi Da Ponte di Presezzo ha portato un pezzo di universo nelle aule, trasformando la scienza in un’avventura indimenticabile. L’escape room dedicata alle meteoriti, presentata in occasione di BergamoScienza, ha riscosso un successo oltre le aspettative, coinvolgendo centinaia di studenti e suscitando grande curiosità.

Un’esperienza immersiva in cinque stanze

L’esperienza è stata strutturata in cinque stanze tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto diverso del mondo delle meteoriti. Si è partiti dalle basi, con una panoramica generale su questi misteriosi oggetti celesti, per poi addentrarsi in argomenti più specifici come la formazione del Sistema Solare, l’analisi chimico-fisica dei meteoriti e il ruolo fondamentale della rete Prisma nella loro ricerca.

Un viaggio nel tempo e nello spazio

Ogni stanza è stata un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, ma soprattutto nella scienza. I partecipanti hanno potuto:

Scoprire i segreti delle meteoriti: come si distinguono dalle rocce terrestri? Da dove provengono? Quali informazioni ci possono dare sulla storia del nostro Sistema Solare?

Crateri, formazione: come si riconoscono sulla Terra? Quali sono le cause che hanno portato alla formazione della cintura degli asteroidi e cosa ha aggregato la polvere interstellare?

Analizzare la composizione dei meteoriti: un’approfondita indagine sulle diverse tipologie di meteoriti, dalle ferrose alle condriti, e sulle informazioni che ci forniscono sulla struttura interna dei pianeti.

Scoprire la rete Prisma: un’introduzione al mondo della ricerca scientifica e al ruolo fondamentale di questa rete nel monitoraggio del cielo e nella ricerca di nuovi meteoriti.

Un finale a sorpresa: a concludere l’esperienza, un enigma finale ha messo alla prova le capacità di ragionamento dei partecipanti, che hanno dovuto collaborare per identificare la traiettoria di atterraggio di un meteorite, come se ogni gruppo svolgesse il ruolo di una telecamera all sky della rete.

Un successo travolgente

L’escape room è stata un vero e proprio successo, grazie alla sua capacità di rendere la scienza divertente e coinvolgente. Numerose classi hanno espresso il desiderio di ripetere l’esperienza, e l’Istituto Maironi Da Ponte ha deciso di accontentarle, organizzando una nuova serie di appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori durante l’Open Night del 3 dicembre prossimo.

"Un'avventura cosmica… e umana": le guide raccontano…

”Essere guida in questa escape room è stata un'esperienza indimenticabile. La preparazione è stata intensa: abbiamo studiato a fondo l'argomento guidati da esperti, cercando di semplificare concetti complessi per renderli accessibili ai visitatori. Abbiamo poi lavorato alla creazione degli enigmi, cercando di bilanciare difficoltà e divertimento.”

“Ricordo ancora l'emozione del primo gruppo di studenti. Vederli così entusiasti, impegnati a risolvere gli enigmi e a scoprire i segreti dell'universo, è stata una grande soddisfazione. Ho notato come alcuni ragazzi, inizialmente più timidi, si siano sciolti collaborando con i compagni.”

“Certo, ci sono state anche delle preoccupazioni. Avevo paura che gli argomenti scientifici potessero risultare troppo complessi o noiosi. Invece, ho visto come la curiosità dei ragazzi, stimolata dalle nostre proposte, fosse in grado di superare ogni ostacolo.”

“Ripeto volentieri questa esperienza. È un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i giovani alla scienza. Ho notato come molti studenti si siano mostrati particolarmente interessati all'astronomia e alla geologia. Alcuni mi hanno confidato di voler approfondire questi argomenti in futuro.”

”Questa esperienza mi ha confermato la mia passione per la scienza e la sua divulgazione e mi ha fatto scoprire un nuovo modo di comunicare la scienza. Credo che iniziative come questa siano fondamentali per stimolare la curiosità e la motivazione, per diffondere la citizen science e per motivare allo studio delle discipline STEM, alla scoperta dei segreti dell’universo”

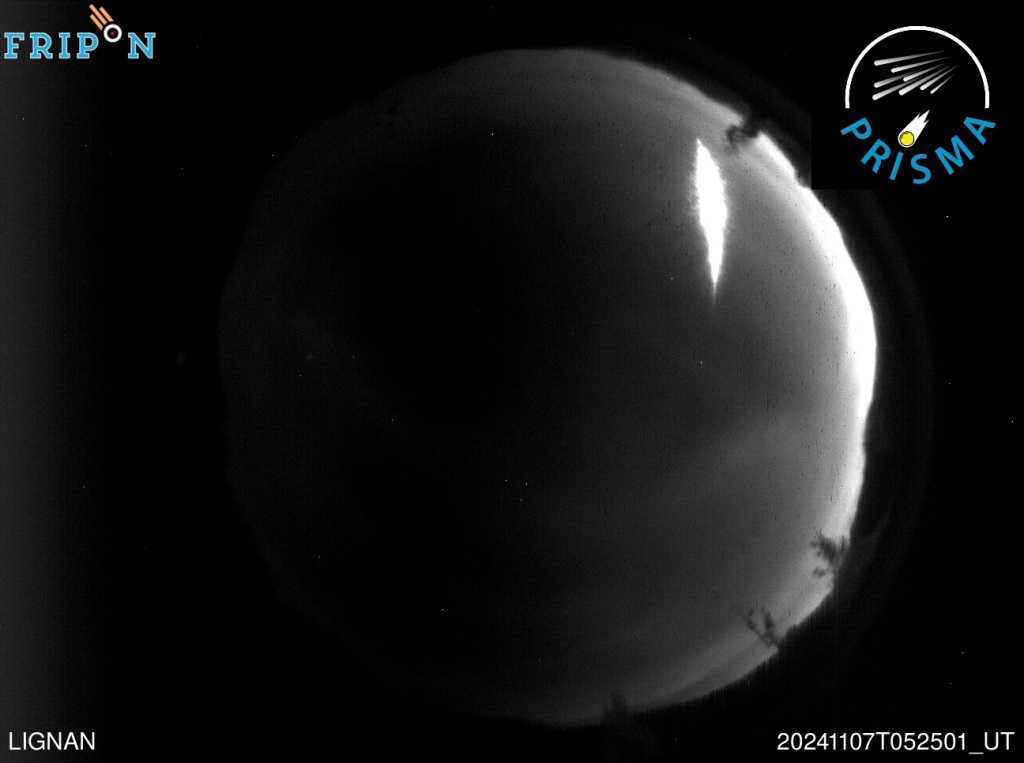

Meteore e ATP Finals a Torino

Questa mattina 7 novembre 2024 alle 6:25 ora locale, mentre già albeggiava, una brillante meteora ha solcato i cieli piemontesi. La luce generata dall'evento è stata registrata da 4 camere della rete PRISMA (Lignan, Bedonia, Brembate di Sopra, Rovereto) e dalla camera FRIPON di Saint Luc (Cantone del Vallese in Svizzera). Le camere situate ad Ovest della traiettoria non hanno potuto registrare l'evento a causa della luce naturale già presente sull'orizzonte orientale (il Sole oggi in Piemonte è sorto intorno alle ore 7:15).

La traiettoria luminosa, durata circa 3.5 secondi, è iniziata circa 5 km a Est di Cossato nel Biellese ad una quota di 80 km, e seguendo la direzione SSW si è spento sulla verticale della località di Borgata Canova nel comune di Aramengo, nel Monferrato astigiano. La quota e la velocità finali di 32 km e 12 km al secondo permettono di escludere che siano caduti frammenti a terra.

Oltre cento al momento le segnalazioni di testimoni oculari pervenute tramite il servizio di segnalazione messo a disposizione sul nostro sito.

Merita rilevare inoltre che l'afelio (cioè il punto più distante raggiunto nell'orbita del corpo progenitore) si trova all'interno dell'orbita di Marte, fatto non comune. L'oggetto che ha provocato il bolide era dunque un corpo che si muoveva in uno spazio completamente all'interno della regione dei pianeti interni.

La dimensione pre-atmosferica dell'oggetto, circa 8 cm, è comparabile con quella di una palla da tennis. Speriamo sia di buon auspicio per i colori italiani alle imminenti ATP Finals di Torino.

Due scatti astronomici dei nostri collaboratori

Volentieri pubblichiamo due notevoli scatti astronomici proposti dai nostri sostenitori e collaboratori

Il primo è di Giulio Giordano Chiti, studente di Fisica e membro dell'Associazione Astrofili di Piombino, che partecipa alla rete con la camera ITTO06. È stata scattata durante l'aurora boreale del 10 ottobre, e mostra evidente la scia di una meteora.

Il secondo scatto ci è stato inviato da Rosario Macchione, si tratta della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas ripresa dalla località di Falerna in provincia di Catanzaro.

Ringraziamo i nostri amici per averci concesso di pubblicare i loro scatti!

Si sono conclusi i PRISMA DAYS a Brembate di Sopra (BG)

Si sono concluse le due giornate dei PRISMA Days 2024 a La Torre del Sole, un incontro di tutte le persone che costituiscono la rete del progetto, in presenza ed online: ricercatori, appassionati, recuperanti di meteoriti, amici della Torre del Sole., tutti riuniti per condividere le ultime novità dello sviluppo della rete e per diventare, grazie anche alla terza edizione dello Stage per Recuperanti di Meteoriti di Meteoriti Italia in collaborazione con BergamoScienza, più bravi a riconoscere il valore, la natura e le apparenze di questi preziosi oggetti in arrivo dallo Spazio.

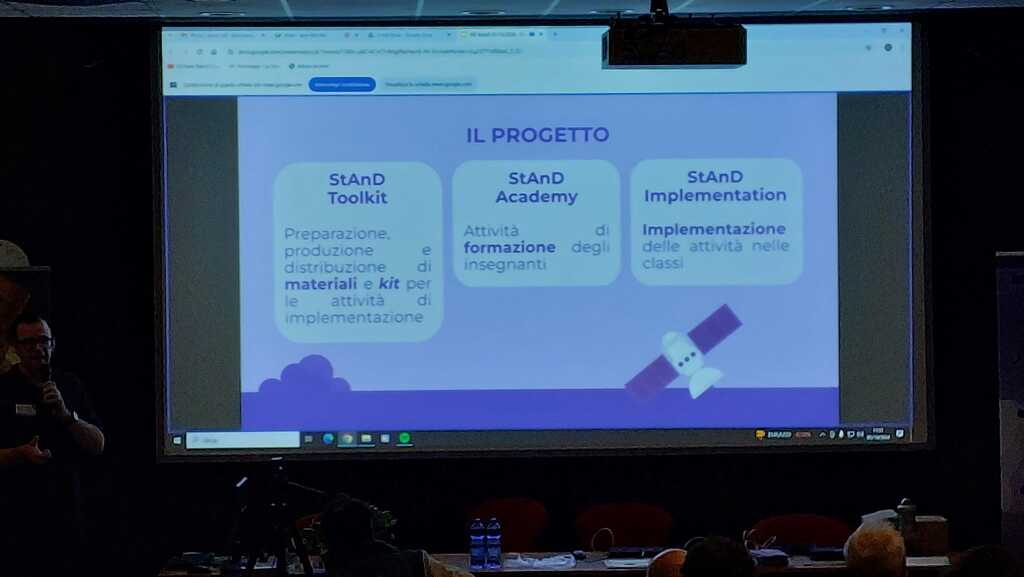

La divulgazione di queste conoscenze e competenze è importantissima per permettere alla cittadinanza intera di partecipare alle campagne di ricerca e recupero, così come la didattica con bambini e ragazzi e la formazione ai docenti attraverso il programma STAND - Students as Planetary Defenders, di cui PRISMA fa parte e del quale si è tenuto, sabato mattina 5 ottobre, uno dei Multiplier Events.

Bellissimo anche il programma sociale a cura della Torre del Sole, uno science center che ospita un planetario Digistar e tante attività didattiche e divulgative grazie anche al meraviglioso Eliostato, un telescopio particolare per l'osservazione del Sole.

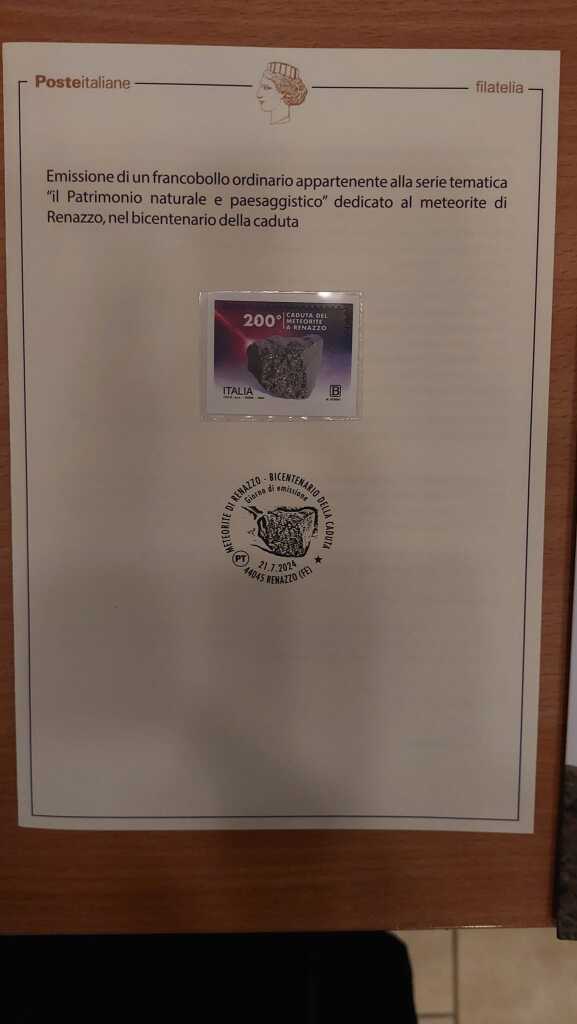

Immancabili ospiti Davide Gaddi e la Pimpa, la sua cagnetta ritrovatrice della meteorite di Cavezzo, che come sempre hanno addolcito di tenerezza le giornate insieme, ed è stata anche ufficializzata un'incredibile conquista: un francobollo dedicato al bicentenario della meteorite Renazzo.

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita ancora una volta, e in particolare il sostegno prezioso da parte di FONDAZIONE CRT e vi aspettiamo il prossimo anno per i PRISMA Days 2025, con tante novità che già bollono in pentola.

Le presentazioni e il materiale sono disponibili sul sito dei PRISMA DAYS.

BergamoScienza – Un’escape room per esplorare i misteri delle meteoriti

di Annamaria Gritti - Professoressa all'Istituto Superiore Maironi Da Ponte di Presezzo (BG)

Nell'ambito di un'attività didattica innovativa, forti delle collaborazione con «La Torre del Sole», partner della nostra scuola, in occasione della XXII edizione di BergamoScienza, abbiamo ideato un'escape room interattiva dedicata allo studio dei meteoriti, intitolata «Alla ricerca del meteorite perduto».

Questa esperienza immersiva ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza planetaria e alla cosmochimica, stimolando la curiosità e il pensiero critico.

L'escape room, frutto dell'interazione tra la docente e 28 studenti, è suddivisa in cinque stanze tematiche, ognuna delle quali affronta un aspetto specifico della meteoritica, che i 5 gruppi in cui le classi partecipanti vengono divisi girano nei 90 minuti di svolgimento:

- Classificazione e nomenclatura: I partecipanti sono chiamati a distinguere tra meteoriti, meteoroidi e meteoriti, applicando i criteri di classificazione petrografica e chimica. Vengono introdotti i concetti di crosta di fusione, venature da shock e inclusioni ricche in elementi refrattari.

- Formazione e evoluzione del Sistema Solare: Attraverso enigmi e esperimenti, gli studenti ripercorrono le fasi iniziali della formazione del Sistema Solare, comprendendo il ruolo dei meteoriti come testimoni dell'accrescimento planetario. Vengono discussi i processi di differenziazione planetaria e la formazione dei corpi minori.

- Meteoriti come campioni cosmici: In questa stanza, i partecipanti analizzano la composizione isotopica dei meteoriti, correlandola all'origine dei diversi tipi di meteoriti (condriti, achondriti, ferrose e pietrose). Vengono presentati i principali processi che hanno influenzato la composizione chimica dei meteoriti, come l'alterazione acquosa e il riscaldamento termico.

- Tecniche analitiche in meteoritica: Gli studenti si confrontano con le principali tecniche analitiche utilizzate nello studio dei meteoriti, come la microscopia elettronica a trasmissione (TEM), la spettrometria di massa e la diffrazione dei raggi X. Vengono discusse le informazioni che queste tecniche forniscono sulla mineralogia, la tessitura e la composizione chimica dei campioni.

- La rete Prisma e la difesa planetaria: L'ultima stanza è dedicata alla rete Prisma e al monitoraggio degli oggetti Near-Earth. I partecipanti apprendono l'importanza della sorveglianza del cielo per la difesa planetaria e le possibili conseguenze dell'impatto di un grande meteorite sulla Terra.

Si chiude il gioco con l'individuazione di traiettorie, ottenute attraverso la soluzione di un enigma finale per ogni gruppo, che definiscono lo strewn field, così da permettere la ricerca del candidato meteorite appena atterrato.

Insomma un miscuglio esplosivo tra citizen science, gioco, sensazionalismo e informazione scientifica!

Grande è la soddisfazione nel vedere gli studenti che imparano giocando, senza alcuna lezione frontale, ancora più grande è vedere che le loro guide sono studenti di età poco maggiore, ma il massimo riconoscimento realizzare un percorso di cui gli studenti si assumono la responsabilità e che conducono in autonomia, con grande curiosità ed interesse, soprattutto relativo ad argomenti marginali persino nel programma di un liceo scientifico.

PRISMA Days 2024 – Apertura iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i PRISMA Days 2024!

Ci vediamo il 4 e 5 ottobre al Parco Astronomico La Torre del Sole, a Brembate di Sopra (BG), per la sesta edizione del meeting del progetto PRISMA.

Per iscriversi e per maggiori informazioni, visitare il sito: https://indico.ict.inaf.it/e/prismadays2024