Studio pilota sulle orbite iperboliche nelle osservazioni di meteore da Terra

di Dario Barghini

Risale a ormai 8 anni fa la scoperta del primo asteroide interstellare, 2017 U1, meglio noto come 1I/'Oumuamua. Da allora, sono stati rilevati solamente altri due transiti di oggetti interstellari all’interno del nostro Sistema Solare, permettendo così per la prima volta di effettuare uno studio approfondito delle proprietà fisiche di tali oggetti per mezzo di osservazioni telescopiche. L’ultimo oggetto interstellare scoperto sta attualmente transitando nelle nostre vicinanze, ha infatti raggiunto il perielio (cioè il punto della sua orbita più vicino al Sole) proprio questa settimana, più precisamente il 29 ottobre 2025. Denominato 3I/Atlas, il terzo oggetto interstellare mai scoperto è una cometa interstellare. In avvicinamento al Sole esibisce infatti, come le comete “native” del Sistema Solare, una chioma e una coda date dalla sublimazione dei composti volatili che la compongono.

Viene spesso riportato come la scoperta di 1I/'Oumuamua abbia rappresentato la prima conferma dell’esistenza di corpi minori provenienti da altri sistemi stellari e della possibilità che tali oggetti interstellari, dopo essere stati espulsi dal loro sistema di origine, possano arrivare a transitare nel nostro Sistema Solare. Non bisogna però dimenticare che i primi indizi dell’esistenza di asteroidi, comete e meteoroidi interstellari siano derivati dall’osservazione di meteore nell’atmosfera terrestre. Dall’attenta analisi della loro traiettoria e della loro dinamica, è infatti possibile determinare l’orbita pre-atmosferica dell’oggetto all’origine della meteora. Nel caso in cui tale orbita risulti aperta, presenti cioè una forma geometrica iperbolica invece che ellittica come quella di tutti gli oggetti vincolati gravitazionalmente dal Sole, è possibile dedurre che l’oggetto in questione abbia provenienza interstellare.

Fin dalle prime osservazioni scientifiche di meteore, all’inizio soltanto visuali, effettuate cioè ad occhio nudo senza il supporto di strumentazione dedicata, la maggior parte di queste risultava avere una velocità troppo elevata per originare da un meteoroide appartenente al Sistema Solare. Tuttavia, a partire dagli anni ’50, l’avvento delle osservazioni radio, e successivamente di osservazioni ottiche più precise, portò a rivalutare a ribasso la percentuale di meteore interstellari osservate. Nei decenni successivi, la comunità scientifica sembrò quindi convincersi che, al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, le orbite aperte, interstellari, risultanti dalle osservazioni visuali, ottiche e radio fossero solamente frutto della scarsa precisione e accuratezza di tali misure.

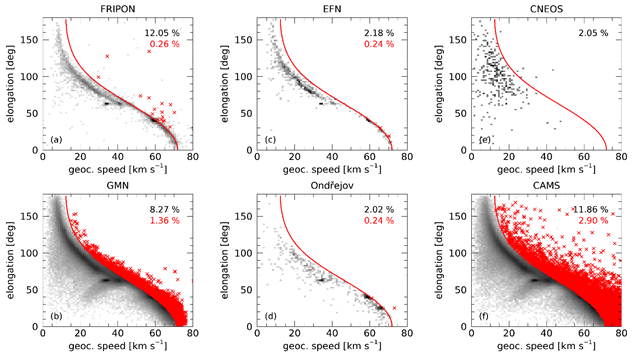

La discussione si riaccese però negli anni ’90, quando, con le misure di polvere interplanetaria effettuate dai rivelatori orbitali Ulysses e Galileo, si scoprì un’elevata percentuale di particelle di polvere interstellare. Sebbene i risultati di queste misure vennero presto messi in discussione, portarono comunque gli astronomi a interrogarsi nuovamente sul significato della percentuale di orbite aperte nelle moderne osservazioni ottiche di meteore. Tutt’oggi, la percentuale di meteore interstellari si attesta a circa il 10% delle osservazioni moderne della maggior parte delle reti di monitoraggio di fireball e meteore.

Nel 2025, Dario Barghini e Daniele Gardiol, ricercatori della Rete PRISMA presso INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, in collaborazione con l’Università Comenius di Bratislava e gli Istituti di Astronomia delle Accademie delle Scienze della Slovacchia e della Repubblica Ceca, hanno concluso uno studio pilota in cui è stata effettuata l’analisi approfondita delle misure di alcuni dei più noti network osservativi di fireball e meteore, tra cui PRISMA e la rete europea FRIPON. In particolare, il lavoro ha analizzato gli errori di misura forniti dalle reti osservative in relazione all’abbondanza di meteore apparentemente interstellari.

Lo studio, dal titolo “The Kresáks’ diagram: Hyperbolic meteoroid orbits and their confidence level”, fornisce un nuovo strumento matematico, il diagramma dei Kresák, dal cognome degli scienziati L’ubor Kresák e Margita Kresáková, i quali per primi nel 1987 hanno introdotto l’idea di questo strumento. Il diagramma permette di valutare l’affidabilità della stima degli errori di misura forniti dal database di una qualsiasi rete osservativa di fireball e meteore. Lo strumento sfrutta l’analisi dei parametri orbitali delle meteore che si collocano in prossimità del cosiddetto “limite parabolico”. Tali meteore, pur essendo generate da un meteoroide del Sistema Solare, presentano un’orbita talmente eccentrica da risultare iperbolica anche solo per effetto di un piccolo errore di misura. L’iperbolicità delle orbite di queste meteore dovrebbe quindi essere spiegata dall’estensione degli errori di misura, vale a dirsi della regione di confidenza, forniti dall’analisi delle osservazioni. Tuttavia, spesso non è così, in quanto stimare accuratamente gli errori di misura non è semplice, entra quindi in gioco il diagramma dei Kresáks che permette di valutare quantitativamente l’affidabilità di tali errori. I risultati dell’applicazione di questo metodo innovativo hanno suggerito che l’errore dei parametri orbitali forniti dalle reti GMN (Global Meteor Network) e CAMS (Cameras for Allsky Meteor Surveillance) sia sottostimato di un fattore circa 3 in prossimità del limite parabolico. Gli errori di misura forniti dai dati FRIPON e PRISMA si sono invece dimostrati affidabili, ovvero rappresentativi dell’effettiva incertezza di misura delle osservazioni.

Ad oggi, non vi sono osservazioni di meteore caratterizzate da un’orbita significativamente iperbolica, cioè che risulti sempre iperbolica nonostante gli errori di misura. Questo risultato giustifica ulteriori sforzi tecnologici per la qualità delle osservazioni di fireball e meteore al fine di ridurre l’ampiezza delle incertezze di misura. Tuttavia, grazie alle conclusioni tratte dallo studio in esame, l’affidabilità dei risultati di una futura detection di meteora interstellare da parte delle camere della Rete PRISMA sarà maggiore e, si spera, possa rendere possibile andare alla ricerca della prima meteorite interstellare!

The Kresáks’ diagram: Hyperbolic meteoroid orbits and their confidence level

D. Barghini, S. Ďurišová, P. Koten, M. E. Bertaina, D. Gardiol, M. Hajduková

A&A 701 A135 (2025)

DOI: 10.1051/0004-6361/202554274

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202554274